【今週の気づき/254】「すごい」から「親しみやすい」へ

我ながら、鮮烈なデビューだったと思う。

高校に入学して1ヶ月が過ぎた頃だろうか。入部した野球部で、1年生が初めてバッティング練習に参加させてもらえることになった。ピッチングマシンから放たれる硬式球を打つのは、そのときが初めてだ。球を捉えた瞬間の、ずしりと重い手の痛みに「こんなにも痛いものなのか」と驚きつつも、ただ目の前の球を打つことだけに集中していた。

その後、1年生のなかから数名が選ばれ、先輩たちに混ざってゲーム形式で打てることになった。そこに、ぼくも選ばれた。順番に1打席ずつ立ち、アウトになった者から抜けていく。最後まで打ち続けられた1人が残る、というサバイバル形式の練習だった。

そのときのぼくは、なぜかわからないが、めちゃくちゃに調子が良かった。バットを振れば、面白いようにヒット性の当たりが飛んだ。数少ないアピールのチャンスに、とにかく必死だった。打球の行方を追う余裕すらなかったが、あとから聞いた話では、レフト後方のネットまで打球が飛んでいたそうだ。

結果的に、ぼくは最後まで残ることができ、「あいつすげー」と言われ、「どうだ見たか」と誇らしくなった。あのときのぼくは「すごい」と思われたかった。すごいと言われることが、何よりの称賛だったのだ。

会議のなかで感じた、心地よい違和感

今週、ある会議で「大谷さんだけレベルが違う」と褒めていただく機会があった。その言葉は素直に嬉しく、ありがたいものだった。けれど同時に、受け取る自分のなかに少し違和感もあった。自分が求めている姿から遠ざかるなにかを感じたのだ。

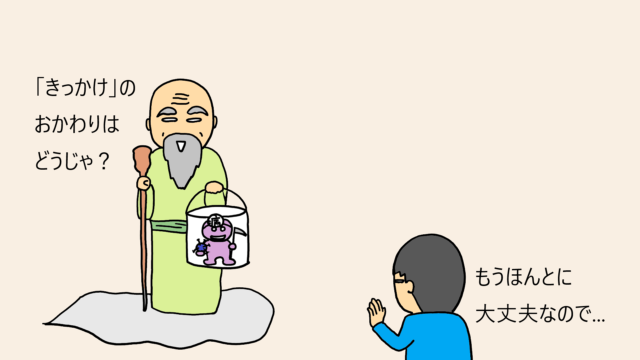

たしかに、いまでも「すごい」と言われたい気持ちはある。それはゼロではないし、「すごい」と言われたくてやっている行動だと自覚することもある。一方で、もうそろそろ「すごい」を追い求める自分を卒業したい、と願う自分もいる。

では、いま求めているものはなにか。それは「親しみやすさ」だ。

相手の話を丁寧に聴ける人、関わる人の気持ちをふっと軽くできる人。ぼくの根底にはそうした「在り方」への憧れが流れているのだと思っている。

すごい人と親しみやすさ

10代や20代のころは、孤高の存在に憧れていた。おのれの優秀さをいかに証明するかに、目一杯の力を使ってきた気がする。

だから仕事でも、いかに自分が成果を上げるか、手柄を立てるか、そのことを中心に考えてきた気がする。自分のアイデアを出すこと、自分が設計すること、ひとりでも仕事を進められることがなにより重要だった。

しかし、いま求めている姿は、「周りの人の力を活かせる人」である。「その人がいると成果があがる」「その人がいると成長できる」「その人がいると楽しい」。そんな存在でありたいと願っている。

こんなことを書いているのだから、まだまだ「すごい」と思われたい自分がいることも自覚している。それでも、会議のなかのひとつの場面を通して、自分の求めている理想の形が、より温かなものへと変化しつつあると感じたのでした。